ひな壇は女の子の将来の結婚式

桃の節句。

ひな壇の最上段には雪洞が灯り、宵闇の暗がりにほんのりと浮かぶ、男女一対の内裏雛。

二段目に三人官女が控える姿。

日本人から愛されてきた、ひな祭りとしての「ひな壇」は、実は婚礼の絵巻でもあるのです。

初節句を迎える女の子のために、「おだいり様」「おひな様」と呼ばれて飾られる、男女一対の内裏雛。

その美しい姿には、女の子がやがて健やかに成人して、おだいり様のような素敵な男性に出会い、文字どおり三国一の花婿に恵まれるよう、そして豊かな結婚生活がかなうようにとの願いが込められています。女の子の身代わりとして、ひな壇に座るおひな様。そのお雛様にとって、隣にいるおだいり様は「赤い糸で結ばれている将来の夫となる男性」の理想像を映しているともいえるのです。

夜に行われていた昔の結婚式

ひな祭りの歌にある、雪洞(ぼんぼり)に灯りをつけるという節。

昔の結婚式は夜に行われていたので、おひな様も古式にならって夜の婚礼を表しています。

そのため親王(お内裏様とおひな様)の脇には雪洞(ぼんぼり)があるのです。

婚礼の儀が夜に行われていたのには理由があります。

ここで、婚礼の歴史について、江戸期に書かれた『貞丈雑記』にある面白い記述を見てみましょう。

「婚礼は夜する物也。されば古法婚礼の時、門外にてかゞり火をたく事、上臈(じょうろう)脂燭(しそく)をとぼして迎に出る事旧記にある也。男は陽也、女は陰也。昼は陽也、夜は陰也。女を迎うる祝儀なる故、夜を用ル也。唐にても婚礼は夜也。されば婚の字は女へんに昏の字を書也。昏はくらしとよみて日ぐれの事也。今大名などの婚礼専ら午の中刻などを用る事、古法にそむきたる事也」

ここでは結婚式を夜に行う理由として、「男は陽で、女は陰の性質を持つ。昼は陽で、夜は陰である。」という陰陽の考え方をあげています。

結婚式は「陰の女性」を「陽の男性」のもとに迎える祝儀なので、女性を迎え入れやすい夜に行われていたのです。

私たちの祖先たちが、婚礼にどう臨んでいたのかがわかります。

ここで大切なことは、自然界の時の流れに対する昔の人たちの考え方です。

日本人は古来、昼と夜や男と女のように、自然界にあるすべてのものを陰と陽の二元に分けることに思い入れをもって暮らしてきたのです。

中国から伝わった陰陽の考え方

すべてのものを陽(プラス)と陰(マイナス)に分ける陰陽五行の思想は、中国から伝わりました。

陰陽五行というと占いのように感じるかもしれませんが、これは自然界の見えない力を科学的にとらえた画期的なものです。

日本は季節がちょうど4つに分かれる気候に恵まれているので、季節がプラス(春夏)からマイナス(秋冬)、そしてまたマイナス(秋冬)からプラス(春夏)に循環するというイメージは受け入れやすく、陰陽五行はよく浸透しました。

陰陽思想で季節をわかりやすく分けると、一番何に役立つのでしょうか。そう、農業です。

米作りなどの農作業は、季節の変化と大きく関わります。そのため、目見えない時間や季節、方角など自然界のエネルギーの流れを読み取ることは、昔から日本人にとっては大切なものでした。

暮らしに根付いた自然の捉え方はやがて、人間の成長にも用いられるようになりました。その一つが、今も伝わる雛人形です。子どもがより豊かに、病や災いがなく成長し、良い花婿と結婚して子を成してほしいという願いが、雛人形の中に取り入れられたのです。

今、雛人形の飾り方は知っていても、様々に込められた意味を知っているお母さんは多くないと思います。ですので、お時間がある時にぜひ、ここでお話ししていることを読んでみてください。

そして毎年、お子さんの成長に合わせて雛人形を一緒に飾りながら、こんな意味があるんだよ、と教えてあげてください。すぐに理解するのは大人でも難しいと思いますが、大切に飾りながら意味を知っていくことで、女の子の心が成長していくことと思います。

雛人形は心を育てる文化

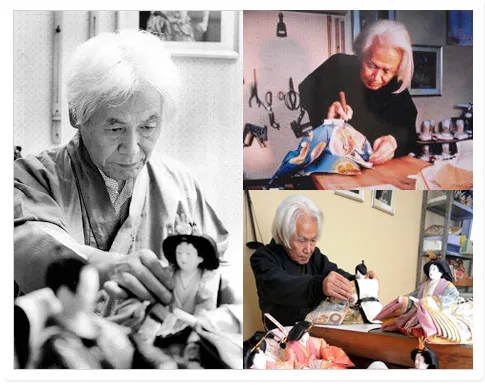

雛というのは日本固有のものですので、世界に冠たる人形文化として、誇りを持ち続けながら仕事をしていきたいものだと常々思っています。

随分前のことですが、かつてアメリカの民族学者F・スタール博士は日本の雛のことに触れて、

「日本人は誰もが雛と人形の違いを知っている」と指摘しました。雛はいわゆるただの人形ではなく、祖先たちが注いだ心を知るためのものでもあるのです。

学校での勉強が大切にされる現代では、家での教育は薄れつつあるように感じています。

家でのしつけというものは、学校で教えられないものです。

繊細な雛人形を通して、ものを大切に扱い、良いものを見て目を養い、丁寧にしまうことを覚える。

お祝いで人が集まったら座布団やお茶菓子でおもてなしをする。

七五三をはじめ成長を祝う通過儀礼を通して、子が自分が大人になっていくのを自覚していく。

雛や節句には、このような先祖から伝わる「命の成長への心遣い」が様々に込められているのです。

全てを昔のやり方に合わせるというのは難しいかもしれませんが、「心を育てる」という意味においては、今も昔も雛人形を通して変わらず育むことのできるものです。

赤ちゃんが生まれて初節句を迎える際に、節句人形を値札だけで選ぶのではなく、

「この子が生きていく上で一番大切にしてほしいことは何か?」という思いで選んでいただければと思います。

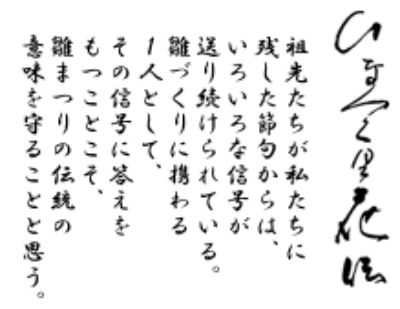

ひなだんという呼称は、雛段飾りからひとり旅をして、国会議事堂のひな壇や、さまざまな会議場お祭広場のひな壇であったり、構築物や事象の形容にも用いられて活躍。地についた日本語としてひとり歩きをしている。そのことを考えると、雛づくりにたづさわる者として肩身の広い思いがする。

ひなだんという呼称は、雛段飾りからひとり旅をして、国会議事堂のひな壇や、さまざまな会議場お祭広場のひな壇であったり、構築物や事象の形容にも用いられて活躍。地についた日本語としてひとり歩きをしている。そのことを考えると、雛づくりにたづさわる者として肩身の広い思いがする。